一子相伝で受け継がれてきた家伝の秘法

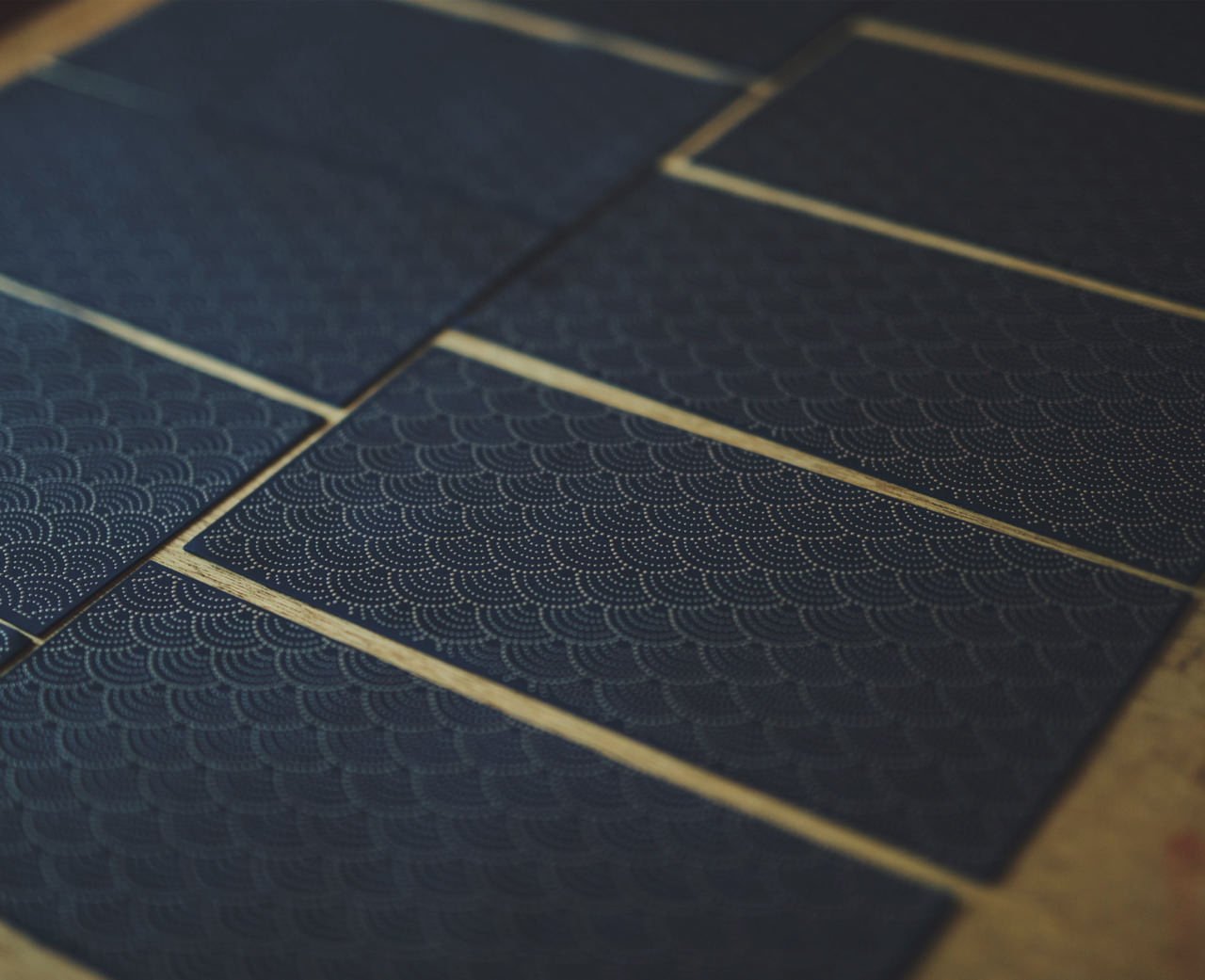

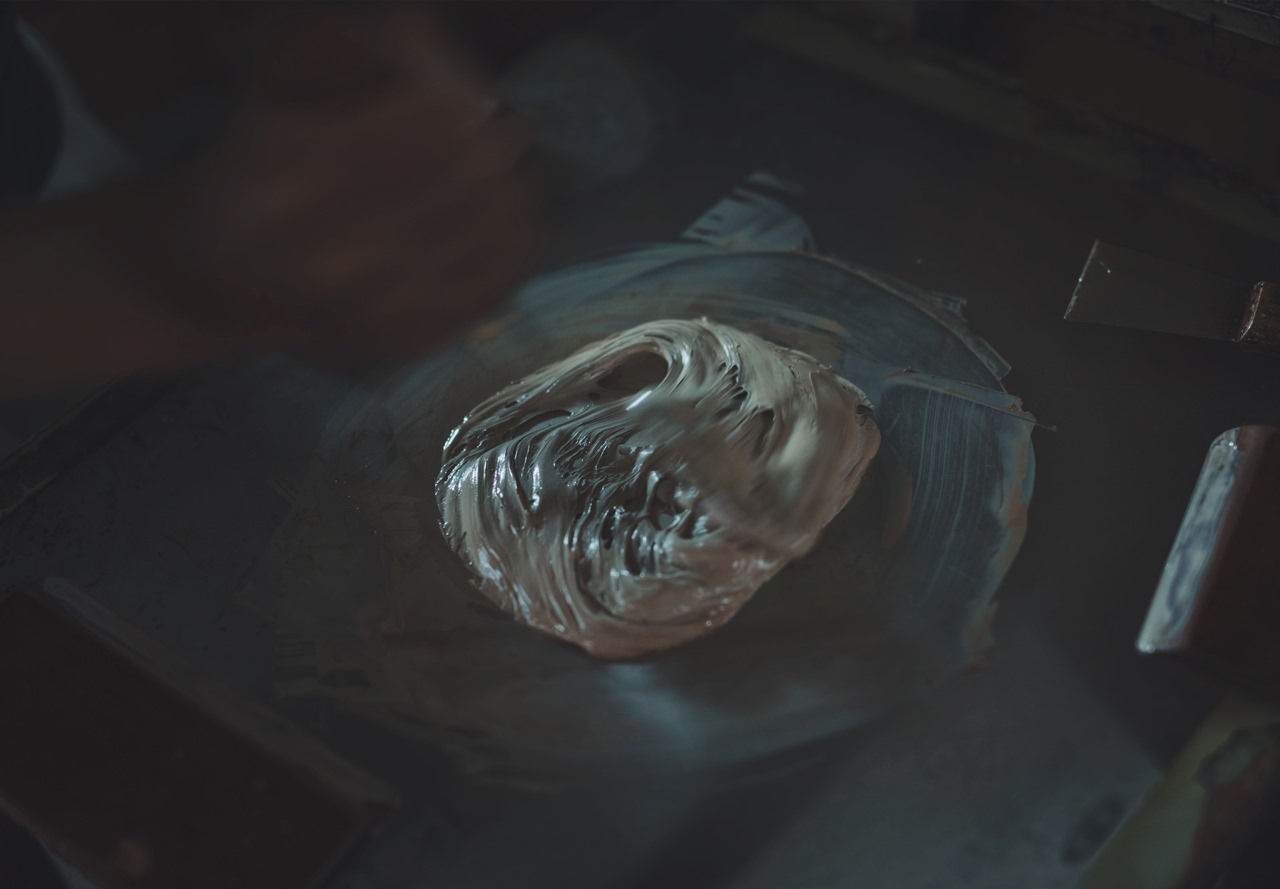

印伝といえば “鹿革に漆” といわれるように、 「漆付け」は最も代表的な技法です。 染め上げた鹿革に手彫りの型紙を置き、 そこに漆を刷り込み、模様をつけます。 鹿革と漆の特性を巧みに融合させ、 さまざまな伝統の模様で彩るこの技法こそ、 印伝の魅力を育んできた家伝の技です。

鹿革を太鼓(筒)に貼り、 藁を焚いた煙でいぶし自然な色に仕上げる技法。 皮の鞣しに利用したことに始まり、 やがて染め革の技として奈良時代に発達しました。 「日本人は藁の煙だけを用いて巧みに着色する」。 信長に謁見した宣教師ルイス・フロイスが 著書で驚嘆を記したことでも知られています。 この国に永く受け継がれてきた燻の技法を 印傳屋も古くから取り入れ、熟練の職人だけが 駆使できる技を今も守り続けています。

更紗も印伝の技法で、その名はインド などから南蛮貿易によってもたらされた 模様染に由来するといわれています。 一色ごとに型紙を替え 異なる色を重ねることで、 鮮やかな色彩の調和を生みだす技法です。 印傳屋も鹿革に模様を付ける技法の一つ として取り入れ、今に受け継いでいます。

印伝はすべて職人による手づくり。 “漆付け三年” といわれるように どの工程をとっても高度な技と 研ぎ澄まされた勘を要します。 印傳屋の熟練の職人たちは 四百年の伝統の技を継承しながら、 時代を見据え、常に新しい印伝づくりに 挑み続けています。

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「甲州印伝 革装飾部門」伝統工芸士

「少しでも良いものをつくる気持ちで取組む。印伝はその一つひとつの手仕事の集積なのです」

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「甲州印伝 革装飾部門」伝統工芸士

「受け継ぎ、繰り返すだけでは伝統は進みません。新しいことに挑み、試行錯誤を重ねていくことです」

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「甲州印伝 革装飾部門」伝統工芸士

「燻べは日本に残る希少な技。先人が培った伝統を受け継ぎ、多くの方に知っていただきたい」

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「甲州印伝 革加工部門」伝統工芸士

「信じていただける品であり続けるために。いまの技に満足せず、常に上を目指し続けています」

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「甲州印伝 革装飾部門」伝統工芸士

「お客様にご納得いただける製品を作る為に日々精進しています」

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「甲州印伝 革加工部門」伝統工芸士

「魂では無く、真心を込めるものだと思い至りました」