中秋の記 -月を観る日本の文化を想う-

夜空に、こころに、満ちるもの。

それは暗闇にもたらす神聖な光。

それは日に日に変える形で、人が時の流れを知ったもの。

万物を照らす太陽のような存在ではないけれど、

それは穏やかな光で身体を包み込み、

こころを浄化していく。

◇

月を眺めていますか。

ふだんは気にもとめないという方も、

日本人がずっとむかしから愛でてきた秋の美しい望月を

ゆっくり感じてみてください。

そして、いつもあたりまえにある月について、

月が照らすものについて、思いを馳せてみませんか。

2023年9月29日(金)は十五夜、中秋の名月。

10月27日(金)は十五夜に次ぐ名月、十三夜です。

古く、関東有数の規模と景観と呼ばれた「御領棚田」(山梨県甲斐市)

神代の時代から、今も、ともに。

「月見る月はこの月の月」とあるように、

むかしから月といえば中秋の十五夜を指しました。

煌々と輝く照明もない時代ですから、ふだんの月は現代より明るく、

秋の満月ともなれば、さぞ人々のこころを虜にしたことでしょう。

古くから月の歌は多く詠まれ、

奈良時代に編まれた万葉集にはこんな歌が収められています。

「ひさかたの 天照る月は 神代にか 出て反るらむ 年は経につつ」

天上に照る月は神代のむかしからずっと変わらず繰り返し出ているのか、

こんなに年を経ているのに、と。

詠み人知らずとされていますが、この奈良時代の人ですら

悠久の時の流れを感じ、その中で変わらずに人々を照らし続ける月に

こころを寄せていたのです。

それから千二百年。

私たちもそう感慨にひたりながら、月の光を浴びています。

同じものを見ているのですね、むかしも、今も。

受け継がれる月見の文化。

旧暦の8月15日(新暦2023年では9月29日)は、

一年でもっとも美しく輝く中秋の名月とされ、人々を魅了してきました。

月見は奈良時代から平安時代にかけて唐より日本に伝わり、貴族の間で広まったとされています。

その愛でかたは月を見上げるのではなく、

池の水面や盃に映る月の姿を見て、詩歌や管弦に親しんだそうです。

なんとも風流ですね。思えば、「風月」を愉しむといいますが、「風日」とはいわない。

清風には明月。こころ落ち着かせて自然の趣を愉しめるのは、

日よりもやはり月なのだと、あらためて思うのでした。

月見が庶民の間にも広まったのは江戸時代に入ってからといわれています。

中秋は稲が育ち、これから収穫を迎える時期。

十五夜はみなで喜びを分かち合い感謝する初穂祭や収穫祭のような行事でした。

古くから主食としてきた里芋がこの時期に獲れることから

お月様には里芋を供え、十五夜は芋名月と呼ばれていました。

月見は十五夜だけでなく、十三夜(新暦2023年では10月27日)も必ず見るものとされ、

どちらか一方だけを見る片見月は縁起がよくないといわれていました。

一説には遊里が十三夜にもお客に来てほしいから始めたとも。

本当の由縁はわかりませんが、秋の美しい月は十五夜だけではありませんから、

月見を両方愉しもうとする風習に、人々は頷いたことでしょう。

江戸の町人たちの中には平安貴族への憧れなのか、隅田川や江戸前に船を浮かべ

贅沢な月見を愉しむ人も多かったようです。

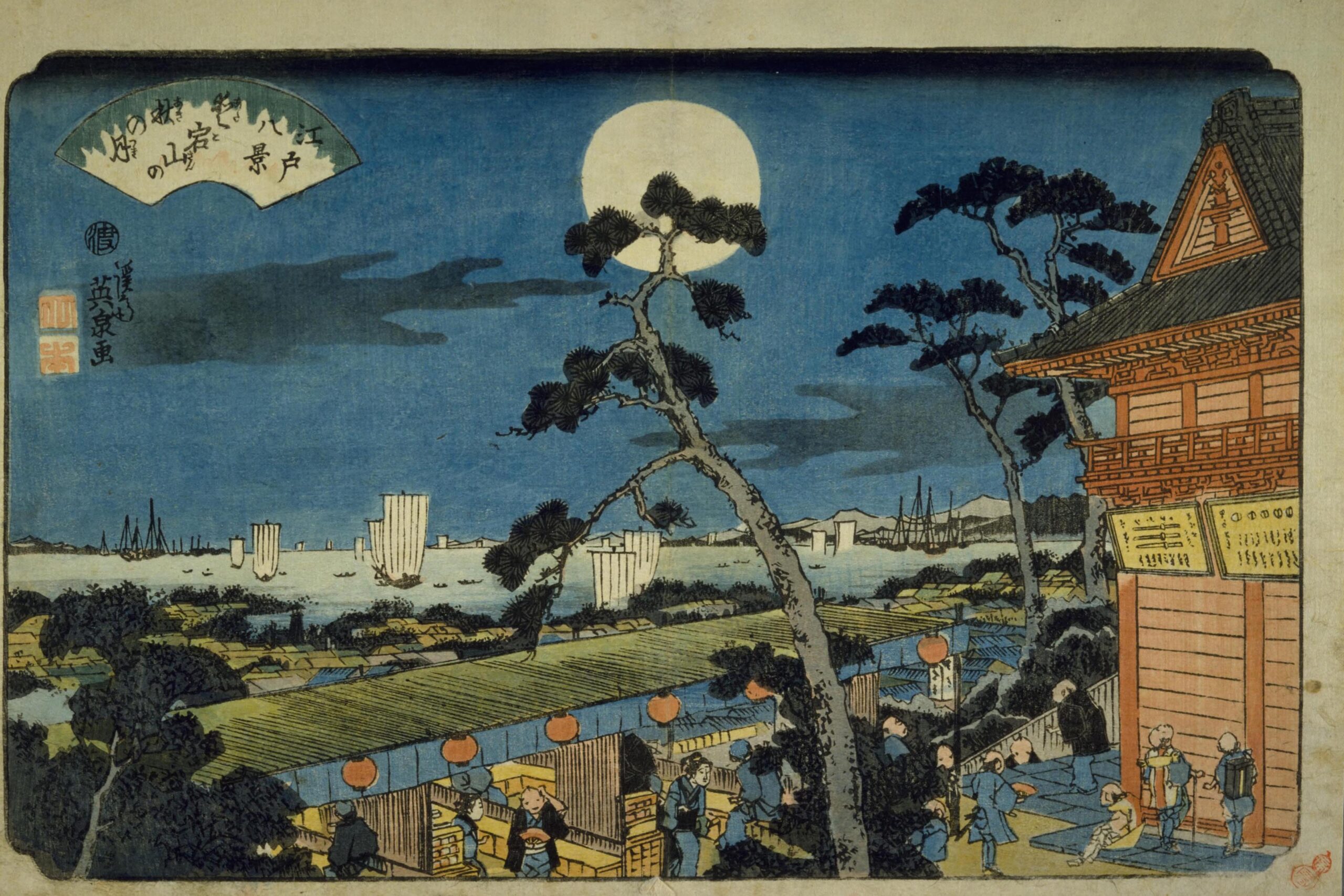

『江戸八景 愛宕山の秋の月』(渓斎英泉) 出典:国立国会図書館「NDL イメージバンク」(https://rnavi.ndl.go.jp/imagebank/)

ちなみに十三夜は栗名月、豆名月と呼ばれ、食べごろとなる栗や枝豆を供えていましたが、

江戸時代の後期になると団子をこしらえるようになりました。

それは現代に続く愉しみかた。芋名月の名残なのか、地方によってはお供えの団子を

里芋の形にしてつくる風習が今も残っています。

春は桜を見るように、秋は月を見る。

そのときでしか見られない自然の美しさに、むかしも今も、人は情感を抱いてきました。

そのこころこそ、この国の人々に忘れてほしくないもの。

月見の文化がいつまでも日本にあってほしい、そう願うのです。

ずっとこの国に残したい文化がある。

この国の人々がこころ動かされたもの。

人の想いや願いによって生まれ、みなが則ってきた季節ごとの慣習。

月見をはじめ、そうしたさまざまな日本の文化を後世に残し伝えるために、

印傳屋では公式ホームページや新聞広告などで広く発信しています。

みなさまの日々の暮らしの中で、少しでも日本の文化に思いを馳せたり、

たいせつな人と語らい、ともに実践していただけたら幸いです。

30 年にわたる連載広告「十五夜シリーズ」

「きょうは、十五夜です。」

印傳屋は毎年中秋の名月を愛でるお月見の機会に

日本に受け継がれてきた文化を振り返り、親しんでいただこうと、

みなさまに新聞広告で呼びかける活動を続けています。

アーカイブ一覧

https://www.inden-ya.co.jp/special/newspapers/fullmoon/

また新たな試みとして、2023年晩秋より「正倉院展」への協賛に参加します。

印傳屋が受け継いでいるのは鹿革工芸の甲州印伝です。

その系譜をたどると、さまざまな文化が華開いた奈良時代にたどり着きます。

聖武天皇が建立された東大寺には、鹿革を用いた国宝「葡萄唐草文染韋(ぶどうからくさもんそめかわ)」が今に伝わり、

御物が収められる正倉院にも鹿革でつくられた履(くつ)や馬鞍(うまのくら)などが現存しています。

正倉院に収められている日本の革工芸の源流にある品々を含め、奈良時代の日本の技の粋を集めてつくられた9,000件にものぼる貴重な歴史資料が、いつまでも後世に伝わってゆくことを印傳屋は願っています。

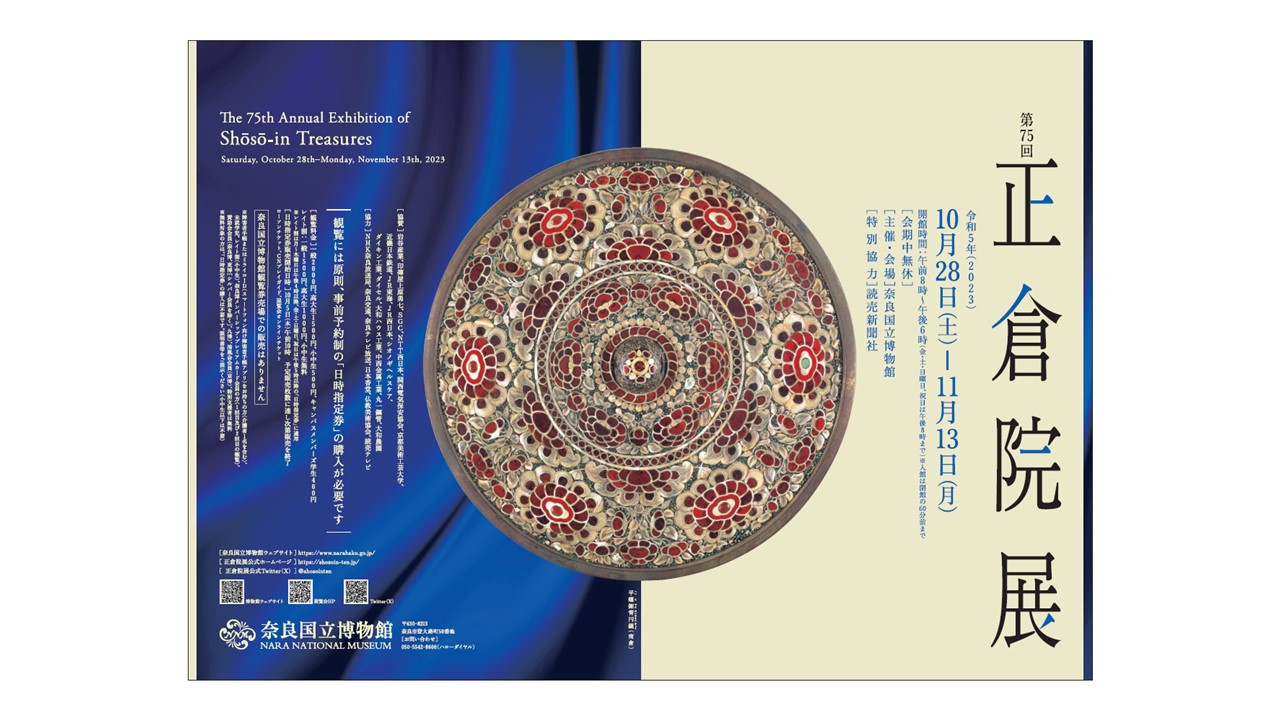

第75回 正倉院展

●会期:2023年10月28日(土)~11月13日(月)

●主催・会場:奈良国立博物館

※観覧には原則、事前予約制の「日時指定券」のご購入が必要です。

正倉院宝庫は毎年秋に勅封が解かれ、宝物の点検が行われます。その時期に合わせて宝物を一般に公開するのが「正倉院展」です。最新の研究成果が得られた品や話題性のある品が出陳されます。

詳しくは、主催者ホームページをご覧ください。

https://shosoin-ten.jp/