印伝の源流をたどる。

正倉院とその宝物

人類の皮革の利用は有史以前に始まり、縄文時代から道具に使われたとされています。『日本書紀』によれば、4世紀頃から革の加工技術が日本に伝えられ、権力者への貢物に皮革を利用した装飾品や武具が献上されました。その技術が進んでいたことは、今なお現存する奈良・東大寺の正倉院に納められている宝物に見ることができます。

奈良時代の天平勝宝八歳(756年)、光明皇后が聖武天皇の御冥福を祈念し、東大寺の大仏に天皇の御遺愛品が奉献されました。その御物は東大寺ゆかりの品々とあわせて正倉院に厳重に保管され、およそ9000件の宝物が伝世してきました。

奈良時代には発達していた

燻しの技術

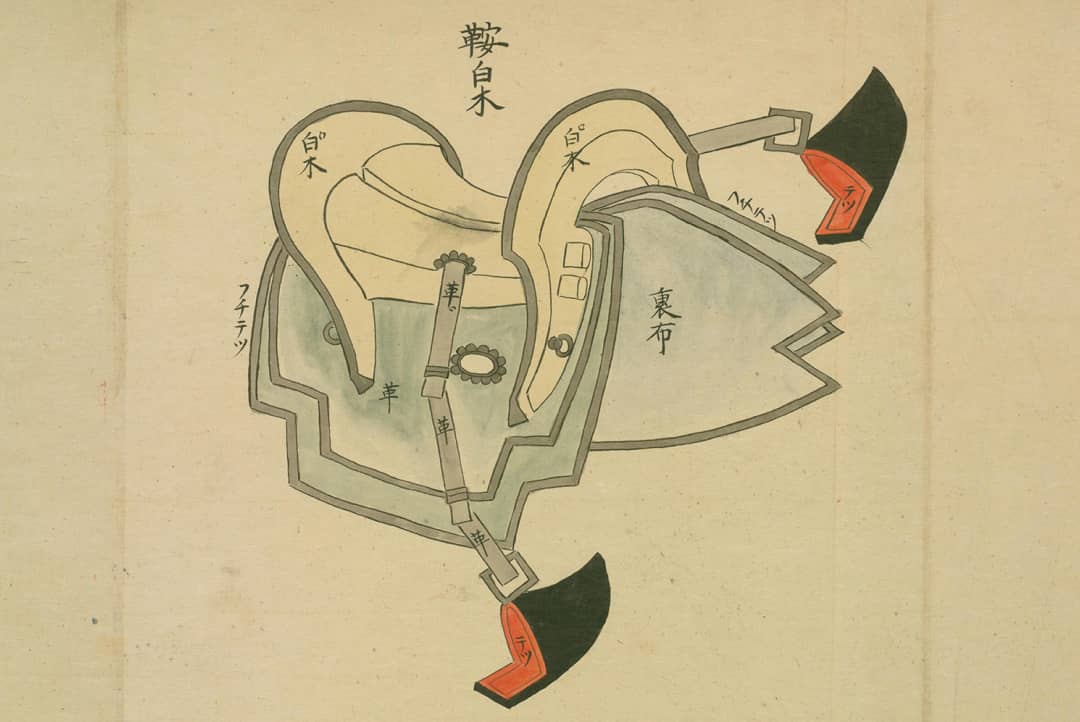

正倉院の宝物は、シルクロードを経て日本にもたらされたイメージがありますが、実は95%が国内で作製されたものです。そのうち皮革が用いられたものは200点以上。馬具や武具、履物、楽器などに牛や鹿、猪、熊、海豹などの革が使われました。

当然、皮を加工する鞣しの技術が発達していなければここまでの品々は作れないわけであり、宝物の中には焼き鏝または煙の燻しによる加工や着色をしていたと推考できるものもあります。奈良時代に作製されたとされる「葡萄唐草文染韋」(東大寺所蔵・国宝)も、燻した煙で革を染めてつくられたものと考えられており、この時代には「燻」の技が進んでいたことがわかります。

燻で浮かび上がる

天平文化の花鳥文様

この度、印傳屋の「第76回正倉院展」協賛を記念し、「燻」の技を活かした特別な印伝を製作。印傳屋が現在も使用する燻の技は、藁をいぶした煙で、革に模様をつけるもの。奈良時代にも使われたであろうこの技を用い、正倉院に納められている「碧地金銀絵箱」(へきじきんぎんえのはこ)の装飾文様の印伝を燻べてつくりあげました。

燻の印伝を手にすると、煙でいぶされた薫りがします。それは、約千三百年前ときっと同じ薫り。目を閉じて、奈良の都に華開いた天平文化に想いを馳せてみてください。

協賛記念プロジェクト

− 燻 −

重量:132g

外側:底マチ付

- ■本店 TEL.055-233-1100

- ■心斎橋店 TEL.06-6243-5800

- ■青山店 TEL.03-3479-3200

- ■名古屋御園店 TEL.052-265-6633

- ■正倉院展特設売店「天平」(正倉院展会場)